予防接種について

ご持参頂く物

- 母子手帳

- 保険証

- 子ども医療証

- 診察券(すでにお持ちの方)

- 予防接種手帳(予防接種欄に予防接種手帳の番号を記載して頂く必要がございます)

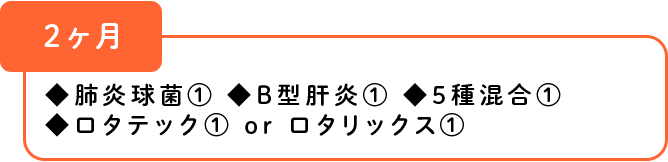

ワクチン開始は2ヶ月からです

- 一般的には生後2ヶ月から接種をスタートします。

- 予防接種の説明を早く受けておきたい、不安があるという方は、それまでに一度ご相談ください。

効果と副作用について、そしてお子様の場合はどうなのかといったことについて、しっかりとご説明し、ご納得いただいた上で予防接種を受けていただいております。 -

うつぼ本町キッズクリニックでは、複数以上のワクチンの同時接種を推奨しておりますが、不安な方は、ご相談ください。

なお、同時接種をすることで、赤ちゃんの健康に被害が及んだり、効果が失われたりといったことはありません。

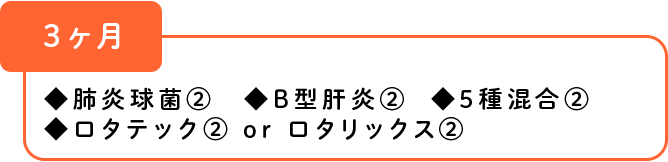

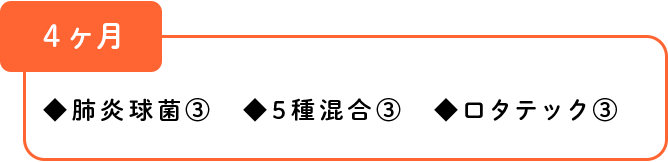

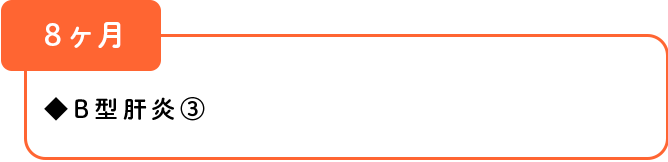

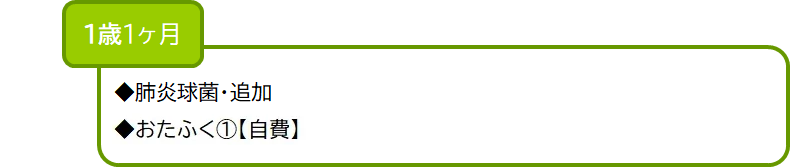

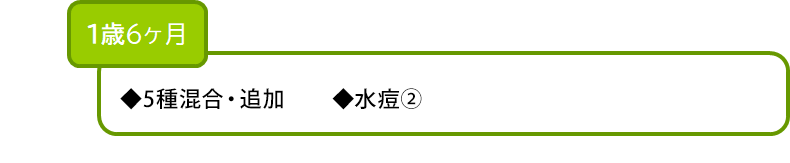

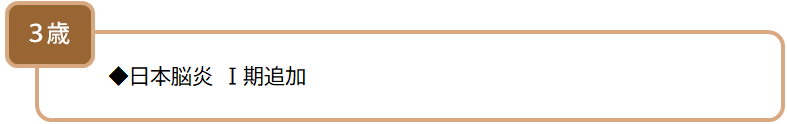

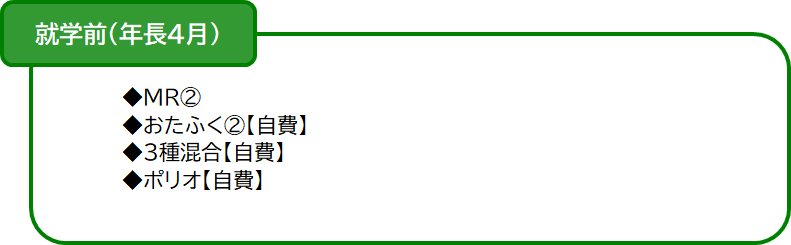

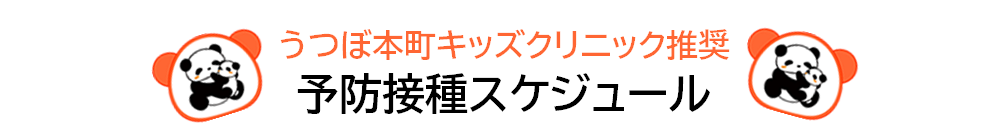

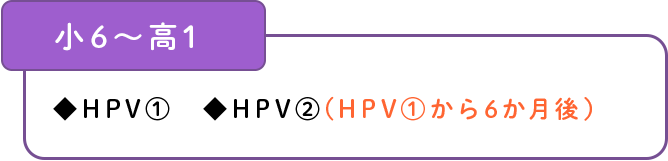

うつぼ本町キッズクリニック推奨・予防接種スケジュール

しっかりと予防効果を得られる、また無理なく消化できるスケジュールをお一人お一人にご提案しておりますので、どうぞご安心ください。

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

予防接種のご予約について

予防接種のご予約は、お電話またはWEB予約より、承っております。

なお、ご予約後は、問診票をご入力ください。

予防接種Q&A

初めての育児でどの予防接種から受ければいいのかわかりません。相談させてもらうことはできますか?スケジュールを一緒に考えてもらえるのでしょうか?または、次回、接種するタイミングなどアドバイスを頂くことは可能ですか?

ワクチンの種類が増えてきたこともあり、なかなか保護者様だけで、スケジュールを組むのが難しくなってきました。

予約していただき、母子手帳を持参して頂ければ、丁寧にご説明し、予定を組んで行きますので、お気軽にご相談ください。

うつぼ本町キッズクリニックが推奨する予防接種スケジュールのPDFを以下より、ダウンロードして頂けます。

同時接種しても赤ちゃんに負担はないのでしょうか?

当院では出来る限り同時接種を行っております。集団で行われているBCG接種以外は同時接種が可能です。単独接種をご希望の方は、事前(ご予約時)にご相談ください。同時接種のメリットは、通院回数が減ることのみならず、複数のワクチンを同時に受けることで、病気に対する免疫が早期に得られ、早い時期に子どもを病気から守ることです。ワクチンの効果や副作用は、同時接種も単独接種と変わりません。

37.4度の場合、予防接種は受けられますか?熱以外で予防接種が受けられないケースはありますか?

予防接種を見合わせるケースは以下です。

- 37.5度以上の場合

- 聴診して呼吸音に問題がある

- 診察時に喉が非常に赤い(これから発熱する可能性がある)場合

- その日に受ける予防接種の成分で強いアレルギー(アナフィラキシー)を起こしたことが明らかな場合

- その他、医師が不適当な状態と判断した場合

四種混合の予防接種後は発熱しやすいのでしょうか?

DPTの副反応としては、注射部位の腫れが最も多く、接種回数を増やすごとに局所反応(腫れる、しこりができるなど)が強く現れることがあります。局所反応は、数日で治まります。冷たいタオルなどで冷やすといいでしょう。発熱は、接種当日か翌日に見られることがありますが、1日程度ですぐに下がります。

インフルエンザワクチンは生後何か月から接種可能なのでしょうか?

生後6か月以上~13歳未満では2回ずつ接種します。10月~11月ごろに1回目を接種し、2~4週間あけて2回目を接種するのがおすすめです。3歳未満は0.25ml、3歳以上は成人と同じ0.5mlを接種します。13歳以上は通常1回接種ですが、ご希望があれば、2回接種することもできます。